明治神宮野球場と国立競技場が見渡せる東京都渋谷区神宮前。瀟洒なビルが建ち並ぶ一角にあるIT会社「VENE BASE(ベネベース)」は、昨年4月に設立されたばかりの会社だ。

オフィスに足を踏み入れると、真新しい空気が流れていた。代表取締役社長を務める山口博史は、柔和な笑みを浮かべて椅子に座っていた。ジーパンにパーカーといったラフな格好で、IT社長の風格を漂わせる一方、かつて「恐怖の9番打者」と呼ばれ、全国にその名を轟かせたスラッガーの面影は、58歳になる今もはっきりと残っていた。

取材に入ると、山口は事前に送っていた質問項目iPadで確認しながら、時を1980年代へと戻し口を動かし始めた。そこで語られた物語は、何度も壁にぶつかりながらも、野球の縁に導かれていった男の波瀾万丈の「逆襲劇」だった――。

恐怖のどん底に陥れた「9番打者」

あの夏、甲子園は快音で揺れ動いた。1982年の全国高校野球選手権大会。草創期から守備力の高いチームが覇権を争う舞台で、池田(徳島)は高校野球の常識を覆した。公立校ながら猛打で全国の強豪校を次々と撃破し、頂点に上り詰めた「やまびこ打線」は、中軸にのちにプロでも活躍する畠山準(元南海、大洋など)や水野雄仁(元巨人)がいた。

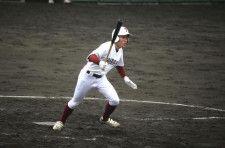

しかし、他校を震え上がらせたのは、打順に関係なく強打が続いたこと。その象徴がラストバッターの山口だった。ショートで全6試合に出場し、2試合連続本塁打を放つなど、対戦相手を恐怖のどん底に陥れたのだ。

ただ山口にとって甲子園は、「明」と「暗」が目まぐるしく交錯する舞台でもあった。

高校3年の徳島予選。この時、山口は主に3番を任され首位打者に輝き、絶好調の真っただ中にいた。しかし、甲子園の切符をつかみ、大会に向けてバッティング練習をしていた時だ。ゲージ横に座っていた蔦文也監督の信じがたい声が、耳に入ってきた。

「甲子園に行ったら、おまえのスイングじゃ打てん。バットを寝かせて打て!」

その場は言うとおりにしたものの、蔦監督が目を離した隙にバットを立てて打ってしまった。それが見つかり、監督の逆鱗に触れ、すぐに練習から外された。

強気な姿勢を貫き「攻めダルマ」の愛称で高校野球ファンに愛された蔦監督だが、選手にとっては、とてつもなく恐ろしい存在だった。

「俺たちの世界ではご飯は『白』だねと言っても、蔦先生が『黒』と言えば『黒』になる。そういう世界だった。俺が『おはようございます』と言っても、『おはよう』と返ってきたことはない。怖くてまともにしゃべったことはなかった」

蔦監督の指示を守らなかった山口は背番号も二桁に落とされたが、甲子園メンバー発表の時に、ようやく背番号6を渡される。ただ蔦監督からは「3番では使わない」と宣告され、降格が決まった。くしくもこうして「恐怖の9番打者」が誕生したのだった。

ボールが顔面に直撃「歯茎がめくれていた」

試練は甲子園の本大会でも続いた。甲子園で初戦を突破した後、2回戦の日大二(西東京)戦の直前練習で、投手が投げたボールが顔面を直撃し、血が滴り落ちた。病院に行くと上の歯茎がめくれていた。医師から「麻酔をしたら2、3時間は麻酔が切れず試合に出られない」と告げられ、山口は麻酔なしで8針縫って、そのまま試合に臨んだ。

ここから野球の神様は山口に微笑み始める。唇が腫れあがった顔で出場した、その試合で決勝本塁打を放つと、続く3回戦の都城(宮崎)戦でも本塁打を含む4打数4安打の活躍。「えっ、あれで9番かよ……」。周囲はまさか蔦監督が下した懲罰打順とは思わない。それから山口は「恐怖の9番打者」と呼ばれるようになった。

大会には絶対的なスター選手がいた。早稲田実(東東京)の投手、荒木大輔。5回目の甲子園出場となる集大成の夏に、メディアは連日「大輔フィーバー」を報道した。山口にとっても荒木は憧れだった。「甲子園に行きたいというよりも、荒木大輔と対戦したいという思いが強かった。キャプテンにも『早実との試合を引いてくれ!』と頼んでいた」

その願いは準々決勝で実現した。試合は接戦との戦前の予想を覆す一方的な展開となり、池田が14対2で圧勝。山口は2打数2安打1打点と荒木を打ち崩す立役者の一人となった。試合終盤には二塁走者の荒木が、ベースカバーに回った山口に「もう勘弁してくれ」とつぶやいたという。

早実を破った池田は、準決勝で東洋大姫路(兵庫)を下し、決勝戦も名門・広島商に12対2で快勝。当時のチーム大会最多安打となる85安打(6試合)を放って、初めて日本一に上り詰めた。

試合が終わって徳島に戻ると、数千人が彼らを出迎えた。バスで池田に戻る途中、沿道で旗を振っている人たちの姿が、山口の瞳に映った。誰にも見送られずに甲子園へ発った時とは、何もかもが違っていた。

「こんなに多くの人が集まるなんて……正直やばいなと思った」

この時、山口は自分の人生が大きく変わったことに気づいた。

バスは不思議と自分が育った街並みに沿うようにして走っていく。ふと、あの頃のことを思い出した山口の頭には、全国制覇という栄光と裏腹に、これまで誰にも打ち明けたことがなかった過酷でつらい日々が蘇っていった。

7歳で両親が離婚「父はだらしない人だった」

日本で初めて開催される東京五輪まで4カ月を切った1964年6月25日、山口は徳島市佐古町(当時)で生を受けた。

7歳の時に両親が離婚し、一人っ子の山口は父との2人暮らしが始まった。父は徳島県内を転々とした。佐古町から美馬市脇町へ、さらに山口が中学生になると吉野川市鴨島へと引っ越した。

野球を本格的に始めたのは脇町の小学校のチームに入った小学2年の時だった。

学校が終わって家に帰ると父の姿はなく、いつも一人だった。寂しさを紛らわすためにグラウンドで野球をした。チーム練習が終わっても、残ってボールを追いかけた。夜になると、大人のナイターソフトボールに参加して汗を流した。

父から夕食を用意されたことはなく、学校の先生が残してくれた給食を持って帰っては、空腹をしのいだ。

「あまり言いたくはないけど、父はだらしない人だった。俺は家にいたくなかったから、外で人一倍、野球をずっとしていた」

事情はどうであれ野球漬けの環境が、山口の能力を一気に開花させた。鴨島第一中では、1年秋から3番ショートでレギュラーとして活躍。3年で主将に就任した。

進路の時期になると、山口の心は揺れた。既に2年の時に蔦監督からスカウトされていたが、同級生にいい投手が2人いた。遠野誠明と畠山準。山口は練習試合で対戦していた遠野と知り合いで、後に池田でチームメートになる畠山とは面識がなかった。遠野が徳島商に行くと聞かされてから山口の気持ちは、徳島商に傾いていた。そんな時、中学の監督からアドバイスを受けた。

「うちからは歴代のキャプテンも池田に行っている。それに、将来を考えたら普通高に行った方がいい」

確かに山口の三つ上の主将からは、高校で野球を続けるなら池田に進学していた。主将=池田。揺れていた心も監督から諭されたら自然とそのコースに進むことで決心がついた。1980年春、山口は徳島県の山間にある池田の門をくぐった。

「高校が決まってうれしかったのは、親父と離れて、あの生活から逃れられることだった」

池田は寮生活だった。朝食、夕食が毎日、用意されている。幼い頃から父が家に帰ってこなかった山口にとって、食事が当たり前にある生活は初めてだった。

これで存分に野球に打ち込める。しかし、甘かった。淡い期待は、蔦監督から打ち砕かれることになる。

(後編に続く)

文=田中耕

photograph by Katsuro Okazawa/AFLO

プロバイダならOCN

プロバイダならOCN